à procura de uma linguagem inabitável louca desgarrada é ela que traz água aos moinhos

o verão envelhece, mãe impiedosa (Sylvia Plath)

quarta-feira, 30 de setembro de 2015

terça-feira, 22 de setembro de 2015

UM HORIZONTE PROVÁVEL:

AUTOMÓVEIS SUBMERSOS

Redemoinhos de vida se alastram.

A noite ferve o mundo.

Imergir

para outros trânsitos. A imagem do automóvel submerso funciona como umbral,

enlace para curvas sem consolo, talvez mais, para os lados, para o subterrâneo.

Finalmente evadir-se dos pontos. Pontos fixos embaraçam as linhas, obliteram

ondas. É preciso escapar do foco, sobretudo dos mapas e mapas do mesmo.

Desenhando uma outra cartografia, Ney Ferraz Paiva nos diz sem receios:

“escrever é não ter chaves/ dos mares portos ilhas/ périplo a esmo no

Pacífico”. A poesia de Ney Ferraz Paiva se desloca num ciclo vicioso cuja

persistência equivale a uma vontade de despertencimento, força [in] transitiva

que não cessa de se perder, acontecimento que desata num desejo escapadiço,

movimento no qual escrever se consagra num erro essencial. Sim, o jogo se

deflagra ainda na literatura, é disso que se trata, de escrever como questão do

escrever, demanda da escrita. Demanda que na poesia de Paiva acontece com

exigência de uma experiência de descriação, que consiste em subverter os

pontos, des-criar o real, ser mais sensível do que o fato que ‘aí’ se posta [a

escrita vigente] e imergir para as bordas de um horizonte outro, da escrita na

sua possibilidade plural. Ou seja, da escrita como deslizamento sem fim,

imanente à liberdade selvagem do escrever. É assim que a poesia se efetua em Arrastar um landau debaixo d’água:

fértil de encontros, cesuras, derivações, se arrastando “contra maré”, mas

ainda “na correnteza”. Portanto, na contramão, mas resvalando numa linha (de

possível) que se desdobra num duplo processo de recusa – do galardão e do senso

comum – numa negação que afirma outras aberturas. Já não se trata do possível

como mero campo de possibilidades, fortuito, gratuito, mas o possível criado

necessariamente, mesmo que a partir de uma impossibilidade. É a poesia irrompendo

numa situação de combate: “arrasto um Landau debaixo d’água/ contra maré na

correnteza/ não me agarro a mais nada/ o vento é meu desafeto/ me afoga o

quanto pode/ o cérebro os intestinos/ num câncer que vai metamorfoseando/

enferrujando secretamente/ mas muito de propósito/ [...] um Landau afogado vai

passando rasteiro/ o passeio que homem algum jamais teve/ – suave amável

mórbido/ Landau para doentes/ levados para fora do alcance”. “Suave amável...

Landau para doentes”. Essa passagem não deixa de ser uma imagem que remete ao

‘filósofo vitalista’, aquele para quem a compreensão da doença se amálgama a

uma potência de vida, a algo que entende a doença não como inimiga, pois a

doença em si, segundo o filosofo, não traz a sensação da morte e sim aguça a

vontade da vida. Mas quem são os doentes? São aqueles marcados por uma força,

os “grandes viventes”: são artistas, poetas, pensadores, corpos sensíveis,

cujas vidas se atravessam na fronteira entre doença e saúde, oscilando numa

alternância entre a potência e a debilidade. E quem são? Fotógrafas, Poetas,

Reclusos, Dramaturgas, Perdedores, Escritores, Suicidas, Suspeitos, Náufragos,

Desertores; uma raça forte, poderosa constelação: “todos aqueles que deixaram a

sanidade para trás”. O Landau e seus doentes, tal como a nau dos loucos, se

arrastam para fora do alcance da vida ordinária, para dentro de outra

compreensão da vida, sem subterfúgios, total, fora dos dispositivos de

controle, fora do alcance dos poderes, dentro dos abismos da experiência

literária. Experiência oscilante entre escrita e furor, engendrada sob o signo

de uma força bruta – força não corpórea (que age contra o corpo), cujos

enunciados embaralham os contornos do mundo, desfiguram identidades,

desmantelando as fronteiras e os códigos literários, alcançando imagens das

quais o reflexo causa uma sensação de inquietação: “O poema é cama para

transportar alguém ferido ou morto/ arte pode ser velha e ter algo de extrema

violência e revolta/ [...] rogai pela carne crua da noite quebrai meus ossos ao amanhecer”.

Na poesia de Paiva prevalece um movimento no qual a experiência de escrever não

é ainda senão uma violência que tende a se abrir e a se fechar. Acontecimento

que se abre, mas que tende a se retirar para o infinito de outras margens, num

retorno excessivo. Nessa esfera, a poesia torna-se então a intimidade em luta

por momentos irreconciliáveis, experiência dilacerada entre a efetuação da obra

como origem e a fratura onde ela reina como ilimitada. É, portanto, a essa

direção [o ilimitado] que a poesia de Paiva nos arrasta e é precisamente a essa

direção que ela se desloca. Arrastar um

landau debaixo d’água: momento solene cuja estranheza angustiante todo

aquele que atravessá-la, de algum modo, o reconhecerá. Não se trata da aflição

diante da obra, mas o desassossego diante daquilo que se arrasta com a obra: o

ingovernável, fotogramas do imperceptível, o jogo das margens áridas. São

experiências possíveis senão por um intenso e exaltante movimento da poesia.

Nilson Oliveira, Prefácio, Arrastar um landau debaixo d'água

Capa: Leonardo Mathias

quarta-feira, 1 de julho de 2015

Em louvor do Espanto

Nada nos espanta porque nada é novo. Não estamos jogados no meio das coisas, mas no meio de instrumentos. Esses instrumentos são, no fundo, prolongamentos e projeções do nosso próprio eu. As máquinas são nosso braço prolongado, os veículos nossas pernas prolongadas, e o mundo em geral é uma projeção do nosso eu sobre a superfície calma e abismal do nada. As feras que ainda aparecem são cachorros projetados por nós para guardar nossas casas. Os trovões que ainda trovejam são movimentos de ar projetados por nós para carregar nossos aviões em voo fútil. As árvores que ainda brotam são matéria-prima projetada por nós para ser transformada em instrumento. E o “outro” que compartilha conosco esse mundo instrumental é, ele próprio, instrumento, sendo fornecedor ou consumidor, parceiro ou concorrente. Nossa atitude diante desse mundo dos instrumentos é a atitude do déjà vu, a atitude do “já vi tudo”. Os instrumentos não nos advêm da penumbra misteriosa, não são venturosos. Pelo contrário, estão aqui, diante da nossa mão para servir-nos. Tomados de nojo dessa servilidade somos nós que saímos em busca desesperada da aventura, desautenticando, por esse nosso movimento deliberado, a própria essência da natureza, que é um “advir”, e não um “ser buscado”. Essa nossa busca inautêntica de aventura, que é no fundo uma fuga do tédio, e que caracteriza tão bem a situação atual, é já uma tentativa fracassada de responder à pergunta “por que não me mato?”. A transformação do mundo espantoso das coisas milagrosas no mundo nojento dos instrumentos tediosos é uma transformação lenta. Levou milênios para realizar-se e ainda não está completa. Ainda restam, na situação atual, grandes províncias “subdesenvolvidas”, grandes ilhas do maravilhoso a flutuar no oceano dos instrumentos. Mas, protegidos como somos pela muralha dos instrumentos, não nos ameaçam esses restos de um mundo ultrapassado. E embora continuemos avançando contra essas regiões mal exploradas com rapidez impiedosamente acelerada, não nos seduz esse avanço, já lhe conhecemos o resultado: transformação do maravilhoso em tedioso. Nesse sentido, sim, podemos dizer que o processo de transformação do espanto em tédio está completado, por assim dizer por antecipação do resultado. Ainda resta muito a fazer, mas já não vale a pena fazê-lo. É nesse clima que Camus formula a sua pergunta, e é nesse clima que grande parte da nova geração vegeta.

[...].

Creio que somos uma geração em transição, e que assistimos ao fim de uma época e ao surgir de outra. A Idade Moderna transformou a natureza em parque industrial e tornou-a tediosa. Esse tédio de fin de siècle nos faz perguntar: “por que não me mato?”. Mas sentimos as dores de parto de uma Idade nova. A natureza esvaziada, e os métodos de sua investigação, como ciência e tecnologia, tornaram-se desinteressantes existencialmente, mas surge um fascínio novo, ainda não articulável, mas existencialmente sorvível. O perigo desse novo fascínio reside no seu possível antiintelectualismmo, e a tarefa da nossa geração é intelectualizá-lo. É uma tarefa nobre, e nela reside, ao meu ver, a resposta à pergunta: “por que eu não me mato?”. É uma tarefa espantosa. Aristóteles diz: Propter admirationem enim et nunc et primo homines principiabant philosophari (É pelo espanto que os homens começaram a filosofar antigamente e hoje em dia). Enquanto esse espanto da filosofia persistir, não há motivo para matar-se.

Nada nos espanta porque nada é novo. Não estamos jogados no meio das coisas, mas no meio de instrumentos. Esses instrumentos são, no fundo, prolongamentos e projeções do nosso próprio eu. As máquinas são nosso braço prolongado, os veículos nossas pernas prolongadas, e o mundo em geral é uma projeção do nosso eu sobre a superfície calma e abismal do nada. As feras que ainda aparecem são cachorros projetados por nós para guardar nossas casas. Os trovões que ainda trovejam são movimentos de ar projetados por nós para carregar nossos aviões em voo fútil. As árvores que ainda brotam são matéria-prima projetada por nós para ser transformada em instrumento. E o “outro” que compartilha conosco esse mundo instrumental é, ele próprio, instrumento, sendo fornecedor ou consumidor, parceiro ou concorrente. Nossa atitude diante desse mundo dos instrumentos é a atitude do déjà vu, a atitude do “já vi tudo”. Os instrumentos não nos advêm da penumbra misteriosa, não são venturosos. Pelo contrário, estão aqui, diante da nossa mão para servir-nos. Tomados de nojo dessa servilidade somos nós que saímos em busca desesperada da aventura, desautenticando, por esse nosso movimento deliberado, a própria essência da natureza, que é um “advir”, e não um “ser buscado”. Essa nossa busca inautêntica de aventura, que é no fundo uma fuga do tédio, e que caracteriza tão bem a situação atual, é já uma tentativa fracassada de responder à pergunta “por que não me mato?”. A transformação do mundo espantoso das coisas milagrosas no mundo nojento dos instrumentos tediosos é uma transformação lenta. Levou milênios para realizar-se e ainda não está completa. Ainda restam, na situação atual, grandes províncias “subdesenvolvidas”, grandes ilhas do maravilhoso a flutuar no oceano dos instrumentos. Mas, protegidos como somos pela muralha dos instrumentos, não nos ameaçam esses restos de um mundo ultrapassado. E embora continuemos avançando contra essas regiões mal exploradas com rapidez impiedosamente acelerada, não nos seduz esse avanço, já lhe conhecemos o resultado: transformação do maravilhoso em tedioso. Nesse sentido, sim, podemos dizer que o processo de transformação do espanto em tédio está completado, por assim dizer por antecipação do resultado. Ainda resta muito a fazer, mas já não vale a pena fazê-lo. É nesse clima que Camus formula a sua pergunta, e é nesse clima que grande parte da nova geração vegeta.

[...].

Creio que somos uma geração em transição, e que assistimos ao fim de uma época e ao surgir de outra. A Idade Moderna transformou a natureza em parque industrial e tornou-a tediosa. Esse tédio de fin de siècle nos faz perguntar: “por que não me mato?”. Mas sentimos as dores de parto de uma Idade nova. A natureza esvaziada, e os métodos de sua investigação, como ciência e tecnologia, tornaram-se desinteressantes existencialmente, mas surge um fascínio novo, ainda não articulável, mas existencialmente sorvível. O perigo desse novo fascínio reside no seu possível antiintelectualismmo, e a tarefa da nossa geração é intelectualizá-lo. É uma tarefa nobre, e nela reside, ao meu ver, a resposta à pergunta: “por que eu não me mato?”. É uma tarefa espantosa. Aristóteles diz: Propter admirationem enim et nunc et primo homines principiabant philosophari (É pelo espanto que os homens começaram a filosofar antigamente e hoje em dia). Enquanto esse espanto da filosofia persistir, não há motivo para matar-se.

Vilém Flusser – Suplemento Literário de O Estado de São Paulo, 25 de abril de 1964.

Colagem Ney Ferraz Paiva

sábado, 23 de maio de 2015

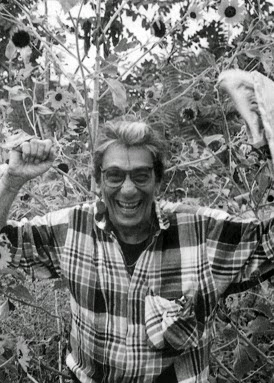

Max Martins, Poeta

Eu era dois, diversos?

Guimarães Rosa

Ney Ferraz Paiva

Eu era dois, diversos?

Guimarães Rosa

Max Martins sou eu, o Max Martins que há em mim. Mas não vou tomá-lo por um espelho, sequer uma máscara. Ele é a feição pura de um ícone, ainda que tenha tido a face desfigurada pelo tempo e pela doença. Em sua obra, não há encenação nem representação: Max, como Poe, declara guerra. E nem mesmo será correto trazer o modernismo a mais esta peleja. Como movimento literário o modernismo não foi exatamente imprescindível a ele. Max é, antes de tudo, um poeta da modernidade. Porque no combate suas armas vão se tornando progressivamente menos angélicas do que daquele, uma vez que os demônios maus não cessam de transgredir. Max haverá de escapar às poéticas relacionadas ao modernismo – entre ele e elas haverá direções opostas, guinadas, reviravoltas. Decorrem rebeliões não só da forma como da invenção. Enquanto um se estratifica como evento histórico, o outro se torna estranho aos modos e práticas dos grupos e se lança ao alcance imprevisível de uma poética que se entregará às aberrações. O atravessar do poeta a uma desfiguração do “eu” como essência e representação, por estar, na verdade, em busca da singularidade (casualidade, diferença) nos jogos de acaso e azar com a linguagem. Desde as más influências, observadas a partir da proximidade com a obra de Mário Faustino, Robert Stock, Henri Miller, expressas em Max já na publicação do seu segundo livro, Anti-Retrato (1960). Max confirma Barthes: "A linguagem é uma pele: esfrego minha linguagem no outro." Ele sempre tentará uma aproximação imanente com as forças intensas da poesia e da arte. No que se esquivava, quando dizia não, exercitava a espera, a maturação, e almejava uma existência própria para chegar, a seu modo, à inevitável conclusão. Dão-se datas ao poeta, sobretudo a partir deste livro, porque com ele virá a obra que fará submergir definitivamente o autor. Colocar-se entre parêntesis. Subscrito. Tornar-se infactível. Nós que estivemos junto a ele na maturidade e na velhice, tudo que se pode dizer aqui talvez não passe de uma descrição inverossímil, como tantas a seu respeito. Nós que estivemos juntos na literatura e na amizade pela poesia. E somos ainda seus leitores, esses seres aos quais ele tentava se esquivar, não dar pistas. Fugir às perguntas, curiosidades, aplausos, sobretudo aos elogios. Reservado, recolhido, cético. Porque como poeta, nada parecia lhe fazer falta, entregue ao lema da criatividade e da novidade imprevisíveis. "Sê criativo o dia todo/ Te empenha o dia todo cauteloso/ voa/ mesmo hesitante sobre o teu malogro". Desde os anos 1940, quando escreve os poemas de O Estranho (1952), até a sua morte (2009), completam-se quase 70 anos de atividade com a palavra. Uma jornada longa e cheia de cintilações: poemas que ecoam poemas e não se desgastam, nem malogram – mas intensos, ascendem.

Ney Ferraz Paiva

quarta-feira, 11 de março de 2015

Cacaso ao acaso

Fui amigo do Cacaso o Antonio Carlos de Brito

Lá de Uberaba que nem eu & que morou

Encostadinho à fazenda do meu avô

Levávamos uma vida excitante de moleque

Depois ela foi se abrindo como um abcesso

Dele li dois ou três livros deixe-me ver: “Mar de Mineiro”

“Lero Lero” “Segunda Classe” “Beijo na Boca” “Jogos Florais” –

Eita que foram cinco!

“Palavra Cerzida” preferi não ler por causa do prefácio do

José Guilherme Merquior de quem sempre fomos inimigos –

Tem sujeitos que pelejam sempre contra certas coisas

De dentro de seu pequeno ringue iluminado

O mundo & os livros ficam sem conserto

Dizque tem rua de nome Cacaso em Jacarepaguá

Isso não é em Uberaba não é no Rio de Janeiro

Convivemos mais pacificamente com ditadores do que com poetas

Uberaba & os críticos teimam em ficar do jeito que sempre foram

Ney Ferraz Paiva

Jardim & Cemitério

Não gosto muito de citá-lo, nem penso que a leva contemporânea de escritores e poetas entenda-se & desentenda-se com o verbo dentro do que se consagrou chamar de "período literário" – agora as imagens fortes de Antonio Candido ainda perduram & prosperam pelos cemitérios-parque da literatura espalhados por aí, vejam: "Cada período literário é ao mesmo tempo um jardim e um cemitério, onde vêm coexistir os produtores exuberantes da seiva renovada, as plantas enfezadas que não querem morrer, a ossaria petrificada das gerações perdidas."

Ney Ferraz Paiva

Antonio Candido, Formação da Literatura Brasileira, Editora da USP/Editora Itatiaia, 1975.

Não gosto muito de citá-lo, nem penso que a leva contemporânea de escritores e poetas entenda-se & desentenda-se com o verbo dentro do que se consagrou chamar de "período literário" – agora as imagens fortes de Antonio Candido ainda perduram & prosperam pelos cemitérios-parque da literatura espalhados por aí, vejam: "Cada período literário é ao mesmo tempo um jardim e um cemitério, onde vêm coexistir os produtores exuberantes da seiva renovada, as plantas enfezadas que não querem morrer, a ossaria petrificada das gerações perdidas."

Ney Ferraz Paiva

Antonio Candido, Formação da Literatura Brasileira, Editora da USP/Editora Itatiaia, 1975.

Lei Semear o quê?

Entre os critérios específicos para análise dos projetos na área de

Literatura submetidos à Lei Semear consta, cito: "valorização de abordagens de temáticas

históricas ou cotidianas do cenário paraense, independente do estilo

artístico escolhido". Penso que se constitui uma exigência descabida e

anacrônica solicitar que o cenário poético (inventivo, criativo, afetivo) dos

poetas que atuam em Belém se restrinja (ou seja restrito por força de lei) ao "paraense" - as temáticas

históricas e/ou cotidianas estão fortemente marcadas na literatura

contemporânea, sim, mas elas nem sempre se restringem a um lugar, o

lugar inclusive pode ser fictício, irreal, recriado ou nem constar, escapar (não por indiferença ou despeito mas por opção estética) como fizeram, por exemplo, Paulo Plínio Abreu, Cauby Cruz, Mário Faustino, Max Martins, que atuaram e desenvolveram projetos poéticos distintos, num período

muito próximo e na mesma cidade - espaço no qual reinventaram de forma diversa o projeto espiritual de uma época.

|

| Max Martins |

Ney Ferraz Paiva

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015

FIM ELEGANTE DE ANNE SEXTON

ela

tirou os anéis dos dedos

vestiu

um casaco de pele

fechou

as portas atrás dela

sentou

no velho Cougar

virou

a chave na ignição

bebeu

vodca ligou o rádio

acelerou

tudo que pode

fez

um grande desvio

me

pegou numa curva

quando

chegarmos lá

descerão

os escafandros

de

volta ao vivo silêncio

colidir

de frente esquecer

ney ferraz paiva

miranda lichtenstein

ney ferraz paiva

miranda lichtenstein

Assinar:

Comentários (Atom)